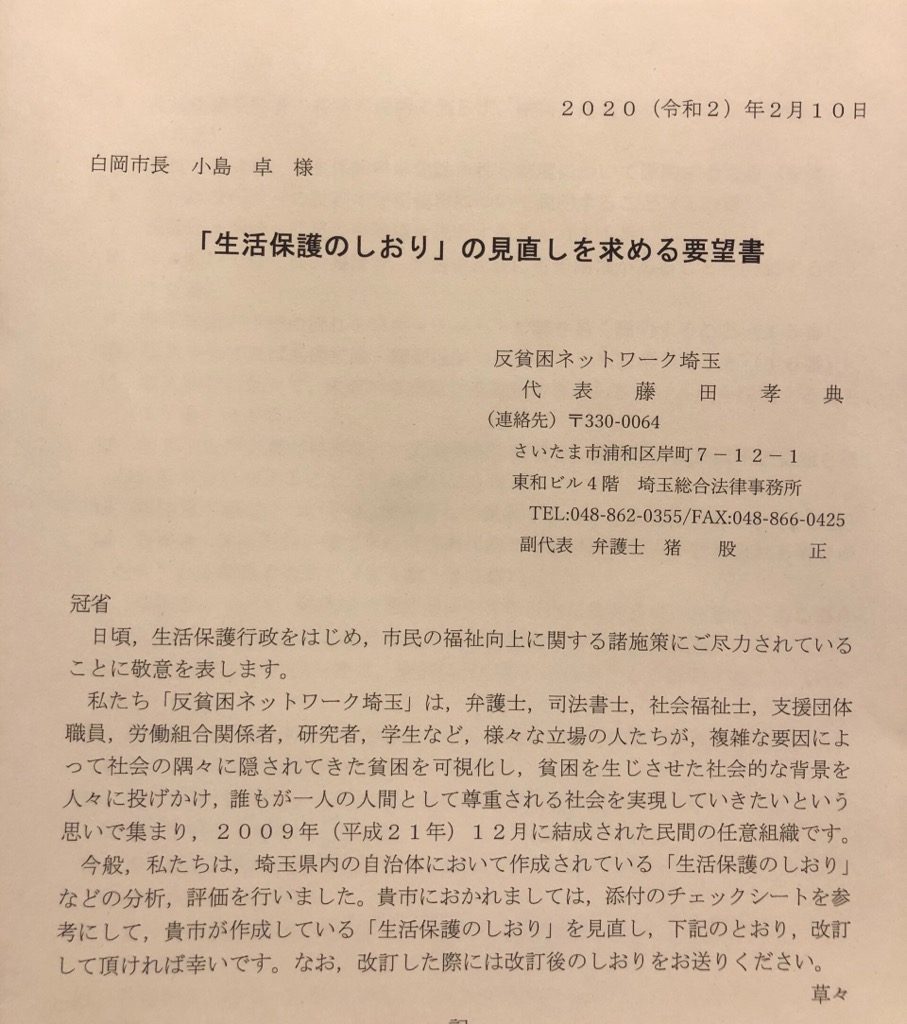

2月10日(月)の夕方は、「生活保護のしおり」の見直しを求める要望書提出のため白岡市を訪れてくださった反貧困ネットワーク埼玉・藤田孝典代表らと一緒に福祉課と面談をいたしました。行政からは部長、課長ら5名。反貧困ネットワーク埼玉5名。市議が5名一般が2名と計17名となりました。

生活保護制度は、偏見や差別、誤解が多い制度であること。だからこそ、「生活保護のしおり」をもっとわかりやすくという事で、埼玉県内の自治体を対象に改善箇所を示したチェックシートを持参し、要望を行っています。この日は、羽生市の後に当市にきてくださいました。

猪俣弁護士からは、他市のしおりの説明。また「1970年代は、人々の幸せのために働けると、福祉課は人気が高かった」との話には、驚きの声が上がっていました。

”福祉課としても改善点の検討を行っていたが、自分たちでは気がつかなかった項目がいくつもあった。改善をしていきたい”と部長からお話がありました。川越市は3か月で改定されたとのこと。白岡市もぜひ、後に続いて欲しいです。

改善点の話だけでなく、現在の市の状況や対応についても伺うことができ、大変有意義な面談でした。

なお、反貧困ネットワーク埼玉の代表・藤田孝典氏は著書「下流老人 」をはじめ、様々なメディアにおいて社会問題を扱っています。https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/

また、白岡市在住の方がこの団体の事務局として活動されています。いずれにしましても反貧困ネットワーク埼玉の活動とみなさんの心に敬服いたします。ありがとうございました。