3年越しで要望してきた中学生の自転車通学については、従来からある「校長に申請して認められたら、教育委員会で協議して許可を出す」という方法に落ち着きました。

以下は、昨年9月議会の一般質問の抜粋になります。

6番(野々口眞由美議員) 3年前に初めて質問して、やっと検討委員会がここから始まるということで、若干遅いなという感は否めませんけれども、前に進んでいただけるということで大変ありがたく思います。

再質問させてください。前回この自転車通学について質問をした際に確認事項という文書があって、その文章の中には校長が必要と認める場合には教育委員会とも協議して決めることができるという部分があり、協議した結果、認められるということをその時点で確認させていただきましたが、もう一度だけ確認させてください。それであれば、この検討委員会の結果を待たずとも、現在でも校長に申請して、教育委員会とも協議した結果、自転車通学が可能になることがあるという理解で間違いないでしょうか。

◎阿部千鶴子教育部長 議員のご質問にお答え申し上げます。現在の自転車通学の在り方でございますけれども、確認書を出していただいて協議をしてということで、個別個別の対応、またその事情を伺ってという形になっているという認識でございます。ですので、今後はこの市内の中学生、自転車通学を範囲も含めて、例えば自宅からの距離で決めるのか、そういったことも含めて統一的な考えの下に進めていきたいということで、検討委員会を開催してご意見をいただき、安全の確保、駐輪場の整備、そういったものも含めて課題を整理しながら進めていきたいということでございます。 以上、答弁とさせていただきます。

要約すると、現在は個別個別の対応になっているので、自宅からの距離で可能にするなど、決めた上で、全体で取組む方法に進めたい。という答弁でした。しかし、意見交換会の結果は実施しないとなったので、従来からの個別対応をするという事になったという話です。でも、そもそも保護者は、それすら知らされていません。なので、担当課の職員には、「現在でも校長に申請、許可がおりれば利用できる」ことを保護者に周知して欲しいと伝えました

でも。

自宅から学校までの距離で利用を決めるなど全体的に取組む方がスムーズだと思いますね。

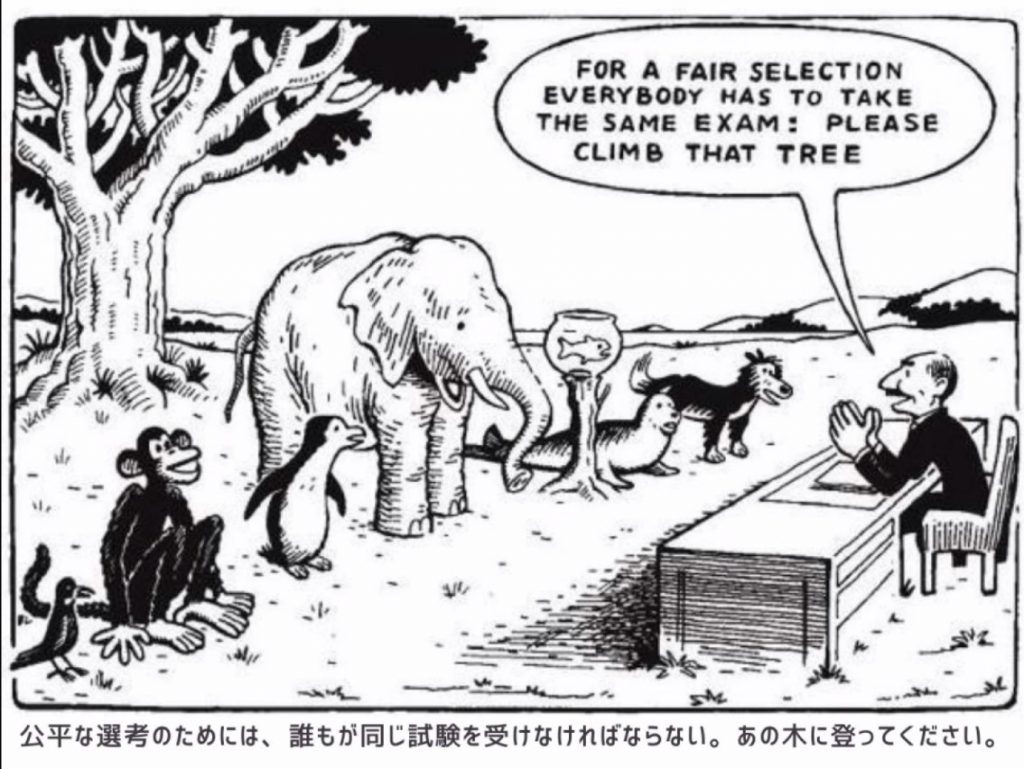

申請方式だと、同じ距離でも許可された生徒とされない生徒など、個人の申請理由により不公平感が生まれかねません。わざわざトラブルの元になる方法をとらなくてもいいのになって思います。

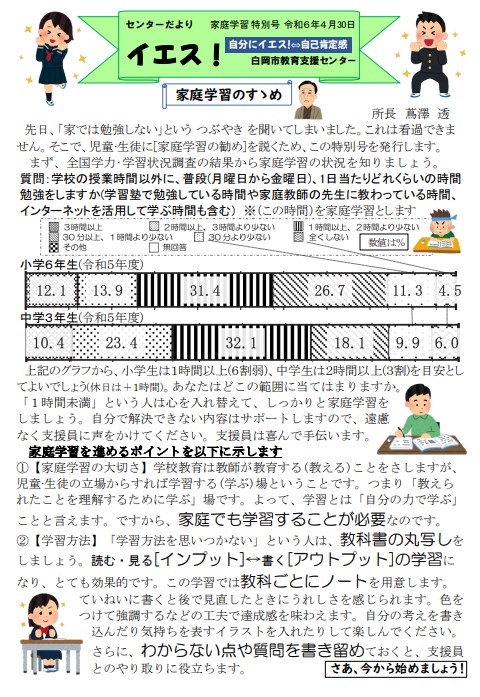

さらに、第3期白岡市教育振興基本計画策定にあたり、市内中学生の意見を反映させるために、令和3年に開催されたワークショップでは、学校の困りごととして、「夏の登下校が暑い」という意見が出されています。これも大切な当事者の意見です。

下記のグラフでもわかるように、気温は上昇し続けています。地球沸騰化時代、本当にこれでいいのでしょうか?

私の元には、今回の意見交換会の結果を受け、なおも相談が届いています。熱中症や不審者などから命を守りたい。遠距離通学生徒の保護者がそう思うのは、当然です。

しかし、このように切実に訴えている保護者は、今回の意見交換会の委員に、一人として入っていませんでした。アンケート結果から要望している実態は理解できたとしても、当事者でない方だけで構成されている意見交換会では、意見が偏るの当然です。

気象庁HPより

気象庁HPより

これも何回も言ってきましたが、部活動の練習試合などでは自転車OKなのですよ?

通学はダメで使い慣れていない道を走行する部活動ではOKって、なんの違いがあるのでしょうか。まして、今年度全面的に地域移行する地域クラブ活動は学校外の活動になるので、自転車がOKなはずです。さらに、教育支援センターへの通学は、現在でも自転車OKです。

一人の中学生の命は、場面によって変わるのでしょうか?

最後に意見交換会議事録の事務局(教育委員会)まとめより抜粋します。

「アンケート結果から、自転車通学を望む声の大きさが明らかとなりました。」

詳しくは、白岡市HPに掲載されておりますので、ご確認頂ければと思います。https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kyouikubu/kyoikushidoka/7297.html