2022年12月議会。「白岡市の学校は30年前の状況。校務支援システムを導入し、教員の働き方改革を」と一般質問しました。その時の質問がこちら ↓

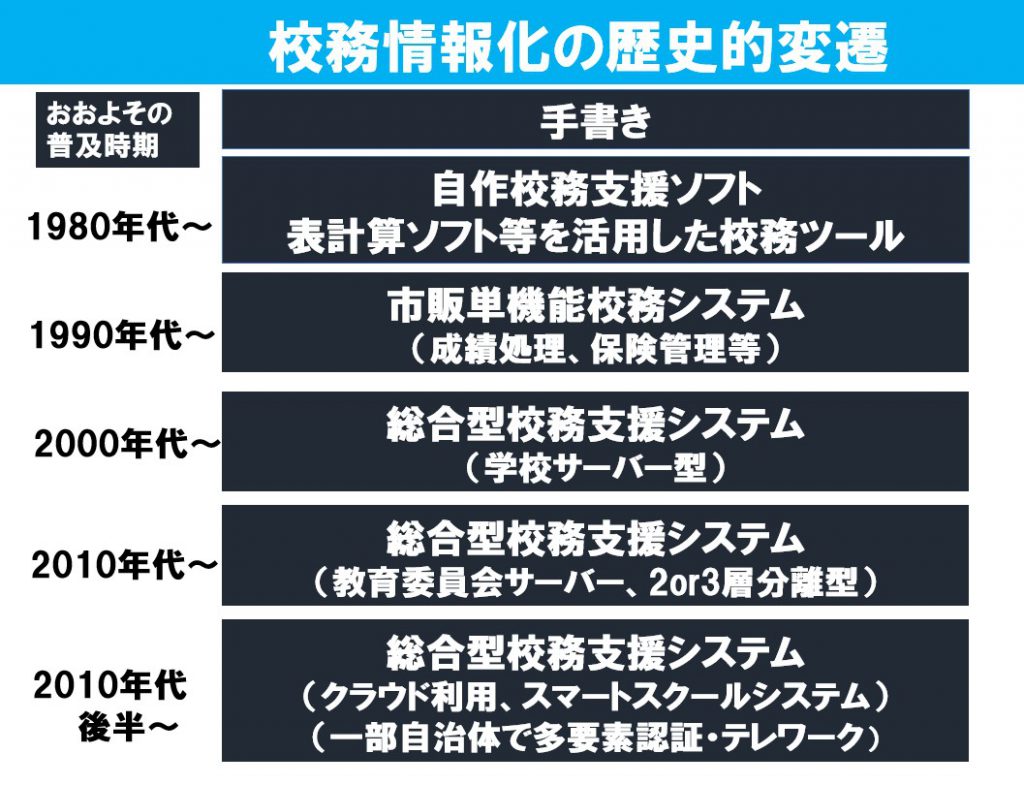

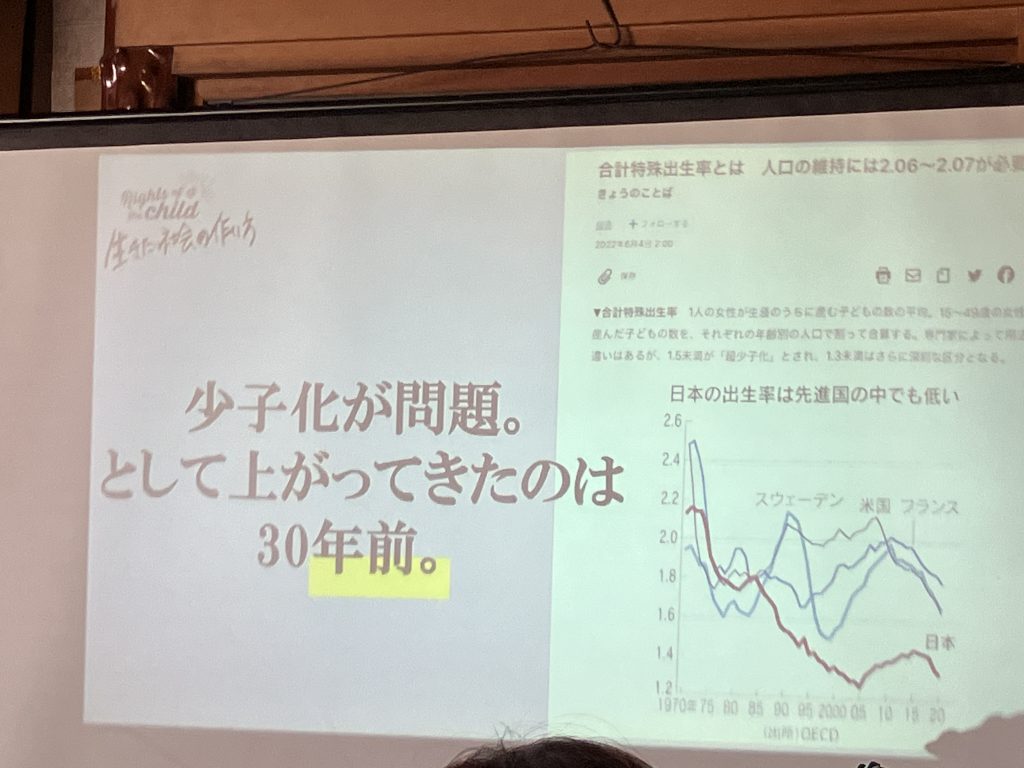

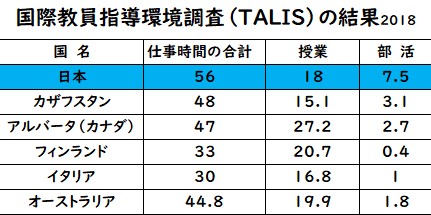

「次にこちらの表をご覧ください。これは文科省「GIGAスクール構想の下での校務の情報化のあり方に関する専門家会議」で使われた資料です。こちらの表でわかるように既に2000年代から統合型校務システムの導入が始まり、教員の負担軽減が図られてきたことがわかります。さらに令和3年3月1日付けの文科省のデータでは、埼玉県では統合型校務システム導入済みは、82.6%となっています。先の質問でもわかったように、当市の小中学校では、1980年代以前の手書きで処理されている事務もあります。教員の働き方改革を考える上でというより、働き方改革という言葉が出てくる前から校務事務のシステム化が進んできていたのに、なぜ白岡市は対応出来ていないのでしょうか?」

この質問の後、本格的稼働に向けての検討に入り、やっと今年度稼働することになりました。

本日、開催された教育委員会定例会において、令和5年度の人事評価結果や市内共通学校評価集計結果の報告がありましたが、その中で「学校全体で業務改善が行われ、教職員の働き方改革が推進されている」という項目は、低い評価でした。

中学校は、土日の部活動が地域クラブに移行され始めているので、以前よりも教員の負担軽減は図られていると思いますが、この集計は小中合わせてなので、少し低めなのかもしれません。

しかし、教員の本来の業務において、この校務支援システムの本格的な運用は、業務負担の軽減につながります。来年度の結果が楽しみです。

また、「日本語指導員の配置により、日本語指導が必要な児童生徒に対して、必要な支援がおこなわれている」

という項目も低めの評価で、教育委員からも質問があがっていました。

6月議会、一般質問では、外国籍の児童生徒だけでなく、市内在住の外国人に関しての課題などを取り上げる予定にしているので、タイムリーな情報でした。

また、市内小中学校の概要資料を見る限り、上記のような教員欠員は白岡市は発生しておらず安心しました。

・・・

・・・

教育部長、教育指導課長、生涯学習課長の3名が4月に新たに就任され、新体制での初めての教育委員会定例会。以前よりも教育委員の方々も活発な発言だったように感じます。

来月は、農業関係の勉強(視察)と重なっており、傍聴できませんが・・・

というか、その日は一般質問の通告開始日😲 あっという間に次の議会が始まる感覚です。