以下、Amazonにあるこの本の紹介します。

「メタボ健康を毎年受ければ、病気を早期発見・治療ができ、長生きできる」。そう言われて、違和感を覚える人はほとんどいないでしょう。

しかし、「健診を受けること」と「長生きできること」は、同時に起こっているだけ(相関関係にすぎない)。健診を受けた「から」、長生きできた(因果関係)のではないかもしれません。

この場合、いままでまったく健康診断を受けなかった人が、毎年受けるようになったとしても、長生きできるとは限りません。

実は、このことについてはすでに多くの研究が行われており、人々に健診を受けさせるようにしても、死亡率は下がらないことが示唆されています。 (以上抜粋です。)

2つのことがらが本当に「原因と結果」の関係にあるのかどうかを正しく見抜く力、必要ですよね。

上記の本の著者である慶應義塾大学 総合政策学部 准教授中室牧子(なかむろ・まきこ)氏が2017年に出演したNHK「オイコノミア」が非常に面白く、わかりやすくこの因果推論を説明されているので、削除せずに今もなお、我が家のテレビに録画保存されているのですが。

その中で因果関係のチェックポイントを3つあげています。

①まったくの偶然 ②第3の要因 ③逆の因果関係

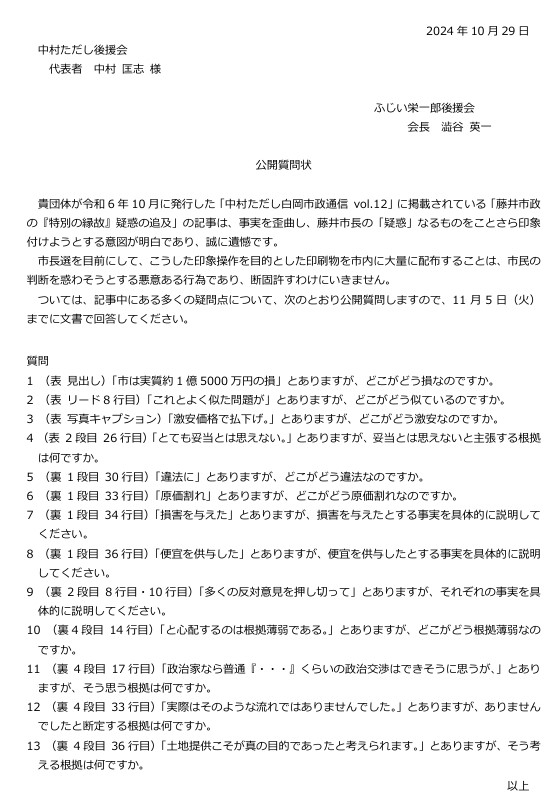

本日、新聞折込みされた市長選出馬表明されている中村ただし氏の市政通信に記載のあった

「4年前に上田きよし氏に応援されて当選したのが現職の藤井市長です」をこの因果推論で考えてみると。

選挙に出た(原因)⇒藤井さんが当選した(結果)。因果関係はここだけです。上田きよし氏が応援したというのは、第3の要因に過ぎず、応援したから当選したということを証明することは出来ません。さらには、応援したのは上田きよし氏だけだけではありませんし、様々な第3の要因があったから、当選という結果が出たわけです。

さらに、「市有地を激安賃料で賃貸」との記載もありますが、他自治体では、市有地を無料で貸してまで、待機児童解消に向け保育所を新設しているところもあります。

みなさん。ここで考えてみてください。

保育園新設と上田きよし氏に応援されて当選した藤井市長との間に「あからさまな便宜を図った」とされることの因果を。

そして、もう一つ。この因果推論で大切なことが、反事実を考えるということだそうです。

①上田きよし氏に応援されなかったら、当選できなかったのか

②上田きよし氏に応援されなかったら、保育園新設はなかったのか

りそな銀行の移転も同じですね。

私は、経済学を学んだことがなく、全くの畑違いで申し分けないのですが。それでも、市政運営に経済学が必要であることはわかります。

「原因と結果の経済学」。

市長選は、11月10日告示。

もう間もなくですね。

疑惑や憶測レベルの話だけを「チェリーピッキング」した情報に惑わされることなく、白岡市の発展にとって、そして私たちの暮らしを現実目線で考えられる人は誰なのか?

よく考えて頂きたいです。

*4年前の埼玉県知事は上田きよし氏ではありません。