「議員さんには、来賓として挨拶しに来るのではなく活動を一緒にして欲しい。お祭りに来るのなら、運営側として一緒に汗を流して欲しい。」議員になる前に、ある会合で参加者がお話されていたことです。

その通りだなと思いました。

来賓接待として、人が必要になるし。それよりも一緒に活動して、色んなことがわかった方がよっぽど議員活動にも活かせるし。

なので、議員になっても福祉委員を辞めずに継続してきましたし、令和カフェにもスタッフとして参加するなど中に入って活動をしてきました。

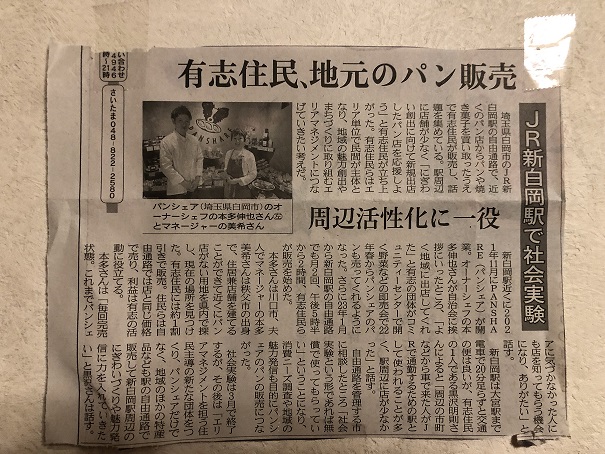

3月21日の日経新聞・朝刊に掲載された新白岡駅自由通路でのパン販売もその一つです。

中には、このような活動に対し”票狙いだ”という方もおられますが、以前、ブログにも書いた通りです。活動しなければ、しないで選挙の時だけ”お願いします”という人だとの評価を受け、活動すれば”票狙いだ”と言われる。それなら、票狙いと言われようが、みんなと一緒に活動し意見を聞ける方がいいです。

だって、票が入らなければ議員になれないわけですし。

さて明日、3月23日(木)を一区切りとしてパン販売が終了となります。

新白岡駅東口にお店を出店してくださったPANSHREさん。

どのパンも美味しく、訪れる人は市外の方もいらっしゃいますね。

せっかく新白岡でお店を営んでくださっているのだから、末永く営業していただきたいとの思いは、住民の願いだと思います。

このような思いを。そして新白岡をもっと良くしたい。そんな思いを一人の市民が形にしたのが、今回のパン販売です。

「こんな事して何になるの?」

どんな時もやらない人ほど、このようなことを言います。

そう思う人が多ければ前には動かないですね。

住んでいる街を前に進めるのも

後退させるのも、住民の思いと行動なんだと思います。

そして、私は票狙いだと言われても、住民の一人として住んでいる街をよくするために行動していきたいです。

明日は、17時頃から準備が整い次第、販売開始です。

お待ちしています🍞