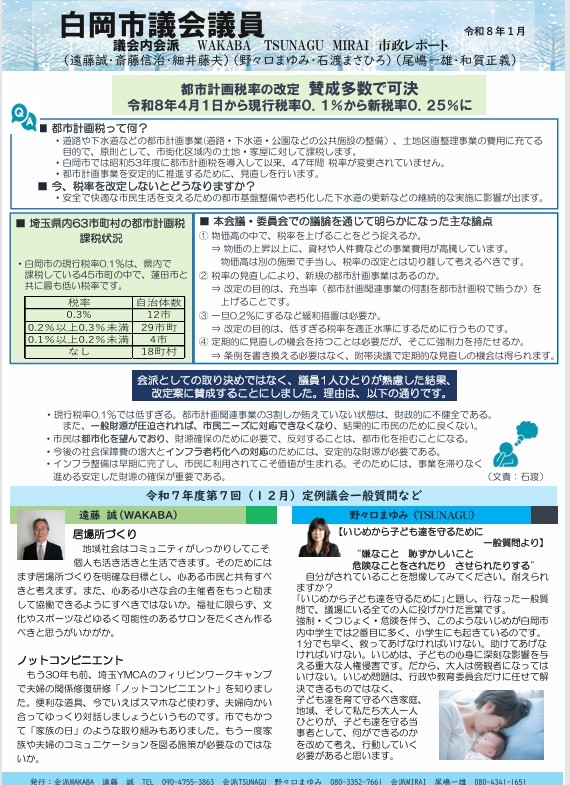

12月議会最終日。例年に比べ、今年は終了までに時間を要しました。

というのは、47年ぶりの改正となる都市計画税の見直し議案があったからです。

事前に通告のあった修正案①(3年間だけ特例で0.25%にし、その後は0.1%に戻る)だけでなく、最終日、当日に修正案❷(0.2%からはじめ、段階的に上げていく)が提出され、2つの修正案に対する質疑。原案、2つの修正案に対する討論。

さらに、原案が可決された後に附帯決議が提出され。暫時休憩中に議員協議会も2回開催するといった異例の閉会日となりました。

【結果】税率0.25%の原案可決+(附帯決議は、要約すると適正かどうかの見直しを行うこと)となりました。

私は、修正案それぞれに対する質疑。また、原案に対する賛成討論と修正案それぞれに対する反対討論を行いました。

特に修正案への質疑や討論は、その場で考え、追加した文章もあるため、このブログには、原案に対する賛成討論のみ掲載いたします。

*********

議案第88号

白岡市都市計画税条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の立場から討論いたします。

現在、白岡市では、都市計画道路の整備や白岡駅両口の整備など、将来のまちづくりに直結する重要な事業が集中して進められています。

そのため、適切な財源を確保できなければ、事業が遅れ、その影響は将来の市民負担として返ってくることになりかねません。

さらに、先の産業建設常任委員会においてコンクリート製品は年に約7%の値上がりとの答弁がありました。事業を先送りすることで、資材価格のさらなる高騰を招き、結果として事業費や予算規模が拡大することも強く懸念されます。

インフラ整備は、可能な限り早期に完了し、市民の皆様に実際に利用されてこそ、その価値が発揮されるものです。一方、物価高騰が続く中、市民の暮らしを守っていくためには、市としても一定の財政的な余力を確保しておくことが不可欠です。

今回の条例改正により、都市計画事業に都市計画税を約70%まで充当できるようになることで、これまで一般財源が担ってきた負担が軽減されることになります。

その結果、私たちが要望している子育て、教育、福祉、防災など、市民生活に直結する施策へ、より多くの財源を安定的に充てることが可能となります。(新規事業や既存事業の継続)

安定した財源を確保し、進行中の都市計画道路をはじめとする事業を計画どおり着実に進めていくためにも、今回の改正は、今行うべき現実的な判断であると考えます。 以上の理由から、私は本議案の原案に賛成いたします。

*******

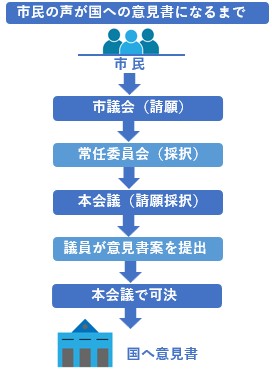

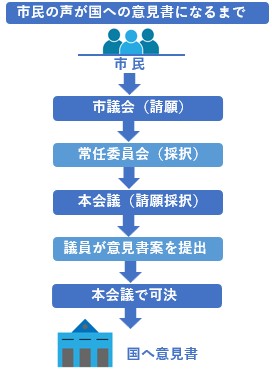

また、【ゲノム編集技術応用食品の表示義務化を求める国への意見書】提出の請願は、本会議でも採択され、議員提出議案として上程した国への意見書も全会一致で可決されました。

(今回の請願の流れを簡単に⇊)

請願提出には紹介議員が必要です

請願提出には紹介議員が必要です

今回は、野々口・遠藤・尾嶋の3人でした