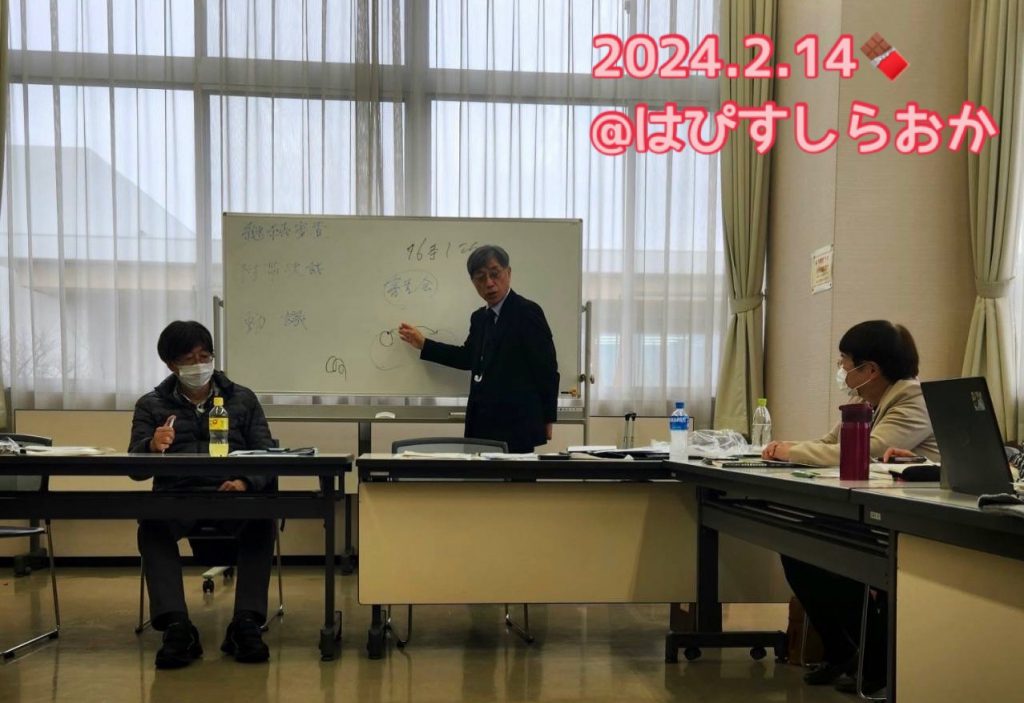

2月14日。初めてチョコレートを渡したのは、小学校6年生の時。あの頃は、友チョコなんていうものもなく、好きな人だけに渡すバレンタインデーでしたが、今は、”ありがとう”の感謝のチョコですね。そんな今年の2月14日は、高沖秀宣先生の勉強会と学区審議会でした。

勉強会には、白岡だけでなく、改革ネットの議員さん。蓮田、久喜、吉川、宮代などの議員さんに参加を頂きました。今回の勉強会は、セミナー形式ではなく、議会運営に関しての疑問を質問し、先生に答えて頂く形でした。白岡市議限定にせず、他自治体議員の方にもお声がけをしたのは、先生からの話に加え、「うちの議会は、こんな感じだよ」といった話が聞けるかな?ということを期待したからです。

私が質問したのは、付帯決議、動議、継続審査についてでしたが、先生の答えだけでなく、「うちではこんな感じ」といった他市議会の実践を聞くこともでき、期待通りの展開でした。

学区審議会に出席のため、私は正味30分ほどで退出しましたが、有意義な勉強会になったことは間違いないです。昨年1月に先生のセミナーを受講してからのご縁。ありがとうございます。

そして、学区審議会は、2つの議題を審議しました。

1 大山小学校が廃校になった場合、どこの学校に統合するのかの方針を決定すること

→ 西小学校

2 市内全域の学区見直しについて

→ ・西小学校は、大山小学校と統合されても現状では学級数は変わらない

・これから約3年かけて、学校の適正規模、適正配置の計画を策定し、その上で再度、

学区審議会に諮問したいという理由から、市内全域の学区見直しは、計画が策定され

た後にするという方針が決定しました。

その際、私からは「国庫補助金を活用し、西小にプレハブ設置を要望」しました。教室不足

はないといっても、特別教室を潰しての対応ですから。

今回の決定は、あくまでも方針であり、最終答申は、3月26日の学区審議会になります。

なぜ、西小が統合先と本決まりではないかと言うと。

3月議会で、「大山小学校は廃校しません」と議会が判断した場合には、必要がなくなるからです。なので、あくまでも最終決定、答申は議会終了後の3月26日となるわけです。

先の3連休で大山地区行政区3カ所の、住民の方々との意見交換を終え、文教厚生常任委員会として予定していた継続審査も終わりました。意見交換会時の音声の文字起こしも、先ほど終えやっと一息といったところです。仕事をしている私を温かく見守ってくれているニャンズ。

今日もありがとう。