今朝、お掃除をしていた時にふと思い出した、中学校時代のお友達の”たこぼー”。私は吹奏楽部でしたが、部員数も少なく、学校の楽器もボロボロ。コンクールで優勝するぞ!ではなく、ゆる~く楽しくがモットーでした。そんな吹部にある日、転校生の”たこぼー”が入部してきました。トランペットもシルバーでピカピカの自前。それだけでも注目👀ものなのに、演奏したら日野皓正並みの腕前。あんなに美しい音色を聴いたのは、初めてでした。

あの時、”なんて酷い部活に来てしまったのか”と たこぼーは 思ったはず。でも、卒業までそんな事は一言も言わずに、下手な私たちと一緒に演奏してくれました。タコボーは、楽しかったのかな?それを今朝、思ったのです。

きっかけは、Twitterで見た音楽の先生の投稿でした。

「私は吹部も合唱コンクールも嫌いだ。勝負が目的の音楽はやりたくない。まして教育という場において。音楽にとって、勝負はあくまで目標の一つであって、目的はもっと別の尊いものである。私は音楽で勝つ方法を教えるために教員になったんじゃない。音楽が人生を豊かにしてくれることを伝えたい。」

何のための部活動なのか…考えさせられますね。

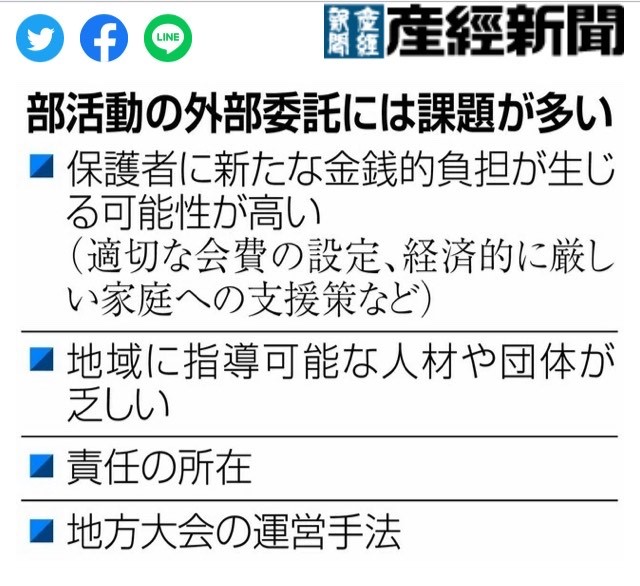

さらに、経験のない種目の顧問になる。試合に勝てなければ保護者から抗議を受ける。休みがない…などなど。先生の労働環境から部活動の在り方を考え、地域部活動への移行が検討されていますが

新聞報道から見ても課題は多く、全国的に簡単に移行が進みそうにないことがわかります。特に埼玉県では、高校受験において部活動加点があるため、地域部活動になった場合の加点を心配される保護者の声も多いと聞きます。学校部活動が廃止されず、この制度が残る限りその心配はなくならいでしょう。

白岡市では、モデル事業として委託を受け準備をしていますが、10月初旬、受け皿となる団体の決定。11月始動に向けて、急ピッチで体制づくりが進められていることと思います。