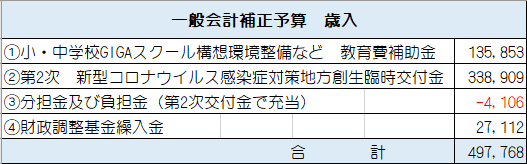

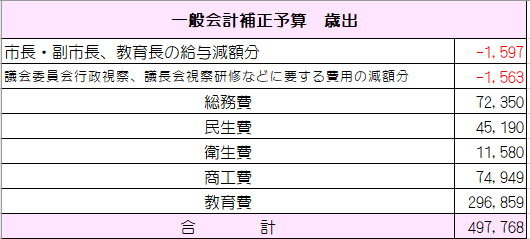

企業調査センターが 2020年9月7日から新卒の求職者が作成している「裏アカウント」を特定するサービスの提供を開始すると発表しました。 就活生の“裏アカウント特定サービス”が登場 88%の確率で裏アカウントを特定 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2009/04/news105.html

SNSを利用されている方には、なじみのある裏アカウント。普段使うアカウントだけでなく別のアカウントを作り、普段使いのアカウントでは、発信できないことを投稿したりしているようです。今回の記事では、就活生がSNSの利用実態を調査されるので、就活用のアカウントを作っている。そして、それさえも見抜いてしまうよと言った内容です。

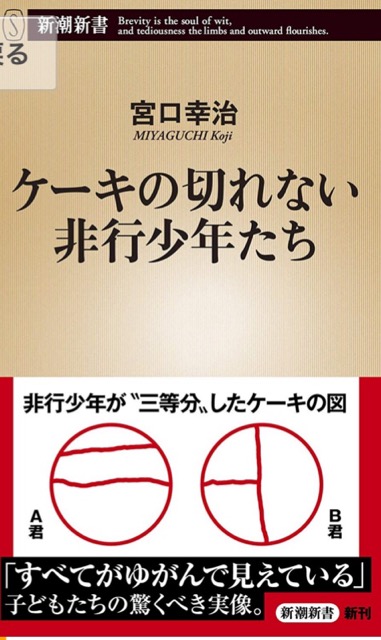

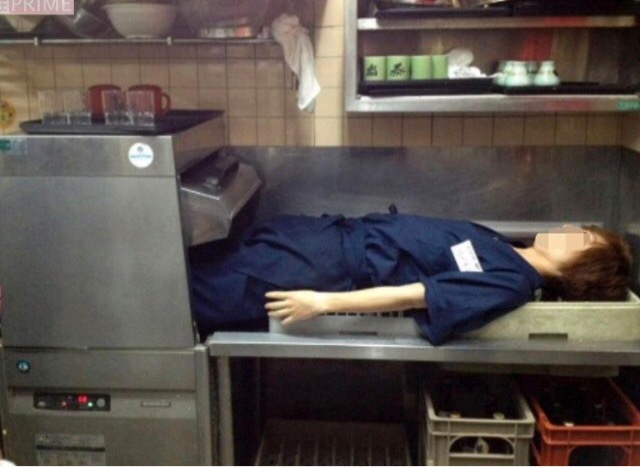

従業員の不適切なネット利用により、企業が損害を受ける事例は以前から発生していることから、就活生のSNS利用を調査する企業は増えています。就活生よりもアルバイトによる不適切画像の投稿で、閉店に追い込まれた事例などの方がより身近に感じられるかもしれません。

(画像はネットから)

この調査がどこまで信頼できるのか?間違いはないのか?といった問題は否めませんが、そこまでしても就活生のSNS利用実態を調べるのは、企業を守るためであり、情報リテラシーやモラルが高い人材を必要とするのは当然のことだと思います。

”将来、自分の過去で苦しむことがないように発信する情報の影響を考えて”と中学生以上の講座では伝えてきました。就活用アカウントを作っても調査される時代。そして、2003年の上記の画像が未だにネット上にあることを考えれば、一度ネットに載せた情報が”いつ、どんな形で使われるのかはわからない”という事を考えて利用しなくてはならないということですね。

数年前は、不採用になった学生がその企業の人事担当のSNSを特定しネットに晒したといったこともありました。便利だけではないネット。SNS利用に関しては、大人も同じですね。